"Fede, ¿qué pasó?, ¿voy para allá? ¿Estás bien? ¿La viste a Ale?". Una ametralladora de preguntas. Federico tuvo suerte; su hermana, aunque la pasó peor, también. Como yo, él se había retrasado en una cena de fin de año con amigos y no había llegado a entrar al recital de Callejeros.

"No vengas, Juan, no tiene sentido. Si ves esto, no te lo olvidás nunca más. Llamá al resto y averiguá si están bien. Yo estoy buscando a Belén (su hermana)", me cuidó Fede, al mismo tiempo que sacaba pibes moribundos del infierno.

Marina, que estaba en la cena conmigo, me hizo compañía toda la madrugada. Ale no atendía el celular. Las cervezas seguían pasando. Todos los amigos iban dando señales de vida, menos Ale. Maru seguía ahí, firme, haciéndome el aguante y, sin que ninguno de los dos supiera, convirtiéndose en mi compañera por los siguientes tres años.

Llegué a casa a las 7 de la mañana sin saber qué hacer. Prendí la tele y llamé a Ale no sé cuántas veces. No contestó nunca.

"Hola, Juan, ¿Ale está con vos?", indagó una voz ilusionada del otro lado, mientras mis pulsaciones se desaceleraban después de ver "llamada de Ale" en el display del viejo Motorola V120. Se había olvidado el celular en su casa.

"Vos andá a la morgue que ahí están dando las listas de los pibes que aparecen. Nosotras (Luli, Cecilia y Juliana) vamos a recorrer los hospitales", fueron las órdenes. Me vestí y salí.

No eran ni las 10, pero el calor ya sofocaba. Centenares de personas se pegaban a la puerta de la morgue esperando no leer el nombre de aquel, o aquella, que ya no sabían dónde buscar. Se escuchaban los llantos y los gritos desgarradores cada vez que se pegaba una nueva lista. Ale seguía sin aparecer.

El siguiente destino, de donde había surgido alguna pista, fue el Cementerio de la Chacarita. Nada.

La noticia llegó. "Ale está en el (hospital) Argerich", dijo una voz que ya no recuerdo de quién, del otro lado del teléfono. "Tiene que estar viva", pensé. "Ya pasamos por la morgue, por el cementerio, y no estaba. Si está en un hospital, es porque está viva", me daba manija mientras cruzaba la ciudad con "El Tío" (Damián, un pibe de oro que también conocía a Ale). Pero no.

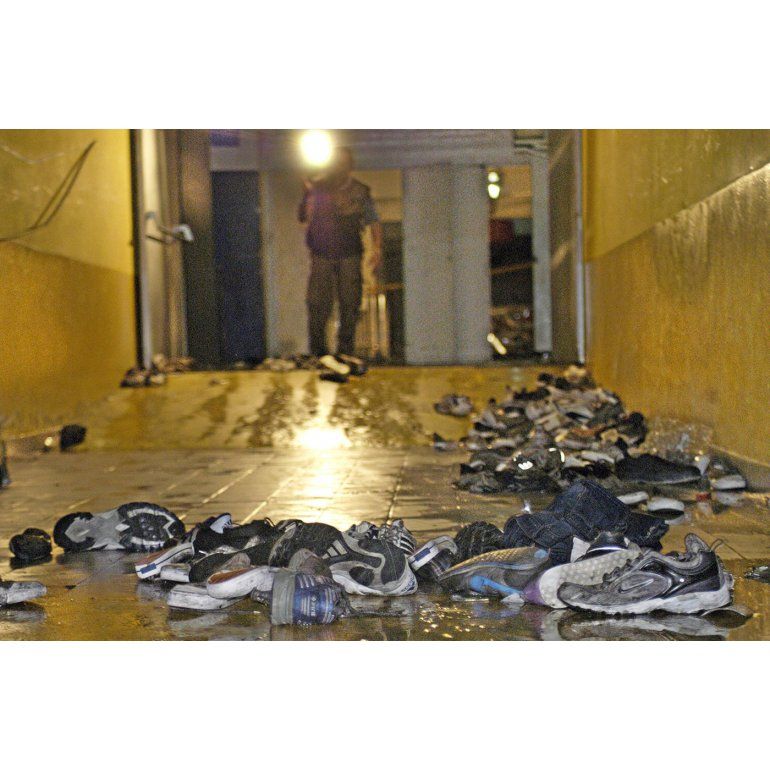

Llantos y abrazos. "¿Por qué?", era la pregunta que nos hacíamos todos. La reconocieron por sus tatuajes. Murió asfixiada y aplastada por la marea que buscaba el aire de la salida.

Llegué a casa y lloré, lloré mucho frente a la tele y a la computadora. Generaciones de pibas y pibes -mí generación de pibes- se habían roto para siempre. Mi familia, reunida como cada 31 de diciembre para despedir el año, no podía calmarme. Intenté ponerle palabras a la angustia, pero no pude. Hoy, tampoco.

comentar