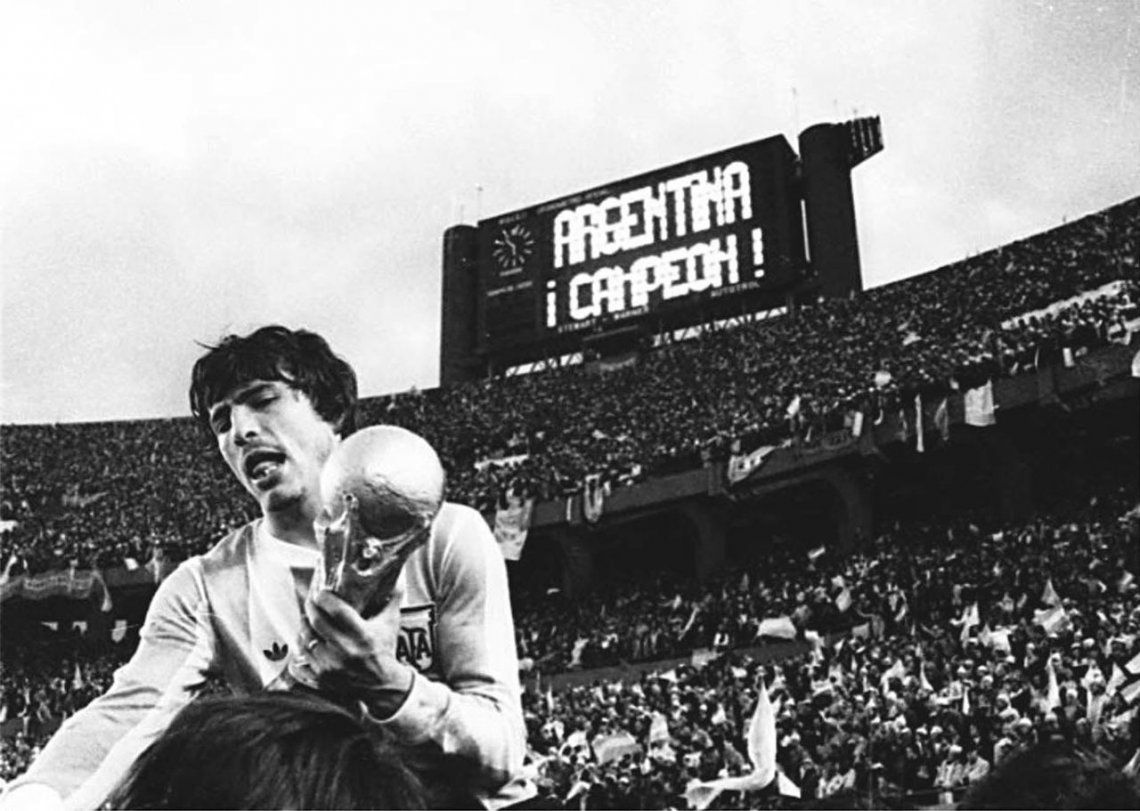

La imagen imposible de olvidar resume una circunstancia conmovedora: una Copa del Mundo levantada por el capitán Daniel Passarella, 30.000 desaparecidos y el perfil inconfundible del terrorismo de Estado coordinando y ejecutando la persecución y la masacre sistemática.

El recuerdo más fuerte o más leve de aquel domingo 25 de junio de 1978 de hace 40 años encierra enormes contradicciones políticas, religiosas, sociales y existenciales que nunca van a ser superadas. El espacio natural del fútbol había sido atravesado por los tiempos de una Argentina ultrajada por los autores y cómplices ideológicos de afuera y por los exégetas, colaboracionistas y asesinos reales de adentro.

Sin desearlo ni promoverlo, quedó atrapada la figura de la Selección por ese mesianismo que brotó y se expandió. Y por esos flashes que se transforman día tras día en memoria colectiva.

Más allá de que el juego del fútbol (y no así los jerarcas de la FIFA liderados por Joao Havelange ni una larga lista de dirigentes argentinos funcionales al desastre) permanezca al margen. Y que los jugadores y el cuerpo técnico que conquistaron la primera Copa del Mundo para Argentina no hayan sido en esas jornadas plenamente conscientes del efecto propagandístico que la dictadura montó a partir de la victoria decisiva ante Holanda.

LEA MÁS:

Aquel domingo gris, tan celebrado y tan oscuro, renació el fútbol nacional y volvió a morir una y treinta mil veces veces la Argentina secuestrada. “El Mundial 78 sostuvo el régimen y tapó todo”, dijo Passarella desde Italia en marzo de 1984. “Fui usado por la dictadura”, afirmó César Luis Menotti en junio de 2008. Los dos testimonios, el del capitán y el entrenador, revelan la magnitud siempre presente de la contradicción que no da tregua.

A pesar de aquella construcción organizada que desató la cacería y la entrega que desde el poder cívico-eclesiástico-militar ejercieron los genocidas Videla, Massera y Agosti con el plan económico neoliberal de Martínez de Hoz y sus satélites nacionales y foráneos expoliando al país, el espacio del fútbol de la Selección igual debería reivindicarse.

No fue menor esa medalla. Hasta la asunción de Menotti en octubre de 1974, la Selección era un caso perdido. O tierra arrasada directamente. Los jugadores se borraban del mapa para no integrarla, los dirigentes no la consideraban ni la tenían en sus planes y en cada presentación obligada se convocaba de urgencia a una especie de rejuntado para vestir la camiseta nacional.

El camino previo que desembocó en la conquista del Mundial 78 fue, entonces, tan importante y valioso como el mismo Mundial. Si Argentina logró después su segunda Copa del Mundo en México 86 conducida por Carlos Bilardo e iluminada por el talento sin par de Diego Maradona, es porque ocho años atrás se había refundado el espíritu y el perfil de una Selección con logística, proyectos, infraestructura, calendarios internacionales y ambiciones de llegar al podio.

El impresionante partido de 120 minutos frente a Holanda (vale la pena volver a verlo) fue la bisagra que marcó con claridad meridiana un antes y un después en el fútbol argentino.

¿Cuál fue el aporte fundamental del Flaco Menotti por encima de su concepto, liderazgo y capacidad organizativa? Sobre todo, saber interpretar que para ser altamente competitivo debía integrar la técnica sudamericana y la dinámica y el ritmo europeo. La Selección reveló ese formidable perfil colectivo. Quizás el que mejor manifestó ese mix tan amplio y generoso fue Mario Kempes, una especie de versión altruista y muy renovada de Alfredo Di Stéfano, capaz de asistir en zona de recuperación tapando un ataque adversario y despegar de inmediato en función ofensiva con una potencia irresistible.

Ese Kempes demoledor del 78 sintetizó el fútbol agresivo y el temple de Argentina, aunque el gran capitán haya sido Passarella, el Pato Fillol el arquero, Ardiles la medida del ritmo y la descarga veloz, Houseman la revelación de lo inesperado y Bertoni y Luque los puntas que engañaban y no chocaban.

Es verdad, no alcanzó a brillar la Selección. No la descosió el equipo, como soñaba Menotti en la trastienda de la competencia, imaginando una remake de su irrepetible Huracán del 73 o de aquel Brasil 70 que tanto admiró cuando viajó a México (acreditado por un medio de Rosario) en compañía del gran periodista Osvaldo Ardizzone, enviado especial por El Gráfico.

El juego que denunció Argentina en los 7 partidos (ganó 5, empató uno con Brasil y perdió el restante ante Italia, convirtió 15 goles y le anotaron 4) no se puede calificar de clásico ni de moderno, de revolucionario ni de conservador.

Hizo zona en el fondo, presionó en el medio, encontró movilidad y reacción para salir y entrar de la jugada ofensiva y en especial, denunció la convicción, el compromiso y la polenta que distingue a una Selección campeona del mundo.

La historia futbolera refleja eso. Como también refleja la otra historia. La que aún continúa viva. Aunque los viejos y nuevos mensajeros reconocidos y anónimos que proclamaban que eran “derechos y humanos” hayan levantado las banderas de la muerte simbólica y real.

La memoria, la propia, la ajena y la que permanece en la superficie, no pactó con nada ni con nadie. Está ahí. En cada esquina. En cada recuerdo. En cada desaparecido. Igual que ayer. Igual que siempre. A 40 años de aquel Mundial.